【第3回】子どものやる気を引き出す「見える化」

子どもが勉強を続けられない理由のひとつは、 成果が目に見えにくい ことです。

「やったつもり」でも「どれだけ進んだか」「どれだけ力がついたか」が分からないと、モチベーションは下がりがち。

そこで注目されているのが 「見える化」 という方法です。

1.「見える化」とは

「見える化」とは、勉強の進み具合や努力を数値や形で“目に見える”状態にすることです。

たとえば、チェックリストや達成カレンダー、レベル表、ポイントシステムなどがその代表例です。

2.「見える化」でやる気が出る理由

✅ 小さな達成を積み重ねることで「できた!」という実感が得られる

✅ 努力が形に残ることで「無駄じゃなかった」と思える

✅ 自己管理の力が自然と身につく

つまり「見える化」は、勉強を続けるモチベーションを支える大きな要素になります。

3. 家庭学習でできる「見える化」の工夫

家庭学習でも、少しの工夫で簡単に取り入れることができます。

-

カレンダーにシールを貼って「続けた日」が一目でわかるようにする

-

チェックリストで「今日やること」を達成感に変える

-

自作の「レベル表」でステップアップの記録を残す

-

ポイント制を導入し、ごほうびと交換できる仕組みにする

筆者はカレンダーを使って勉強していた思い出があります。カレンダーに「その日やること・参考書のページ数」を単に書くだけでしたが、これも今思えば「やることの見える化」でした。

こうした工夫をすることで、勉強が「義務」から「楽しい挑戦」へと変わっていきます。

4. 楽しく続けるためのコツ

「見える化」を長続きさせるには、ちょっとした遊び心も大切です。

-

ゲーム感覚を取り入れると続きやすい(例:ボスを倒すHPゲージ形式、経験値をためてレベルアップ)

-

文字や数字だけでなく、色やイラストを使うと視覚的に楽しくなる

-

子どもが自分で記録できる仕組みにすることで「主体性」が育つ

以下で「楽しく続けるための例」を少し紹介します。

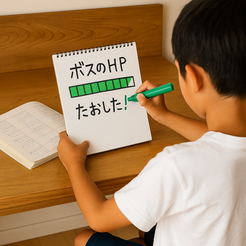

① HPゲージ方式

-

ノートやホワイトボードに「ボスのHP」を書いておきます。

-

宿題を1ページ終えるごとにHPを少しずつ減らしていく。

-

最後に「ボスを倒した!」という達成感が得られる。

👉 子どもが「あとちょっとで勝てる!」と頑張れる心理に近い。

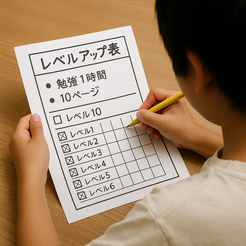

② 経験値(EXP)レベルアップ方式

-

勉強した時間やページ数を「経験値ポイント」として記録。

-

累計ポイントに応じて「レベル1 → レベル2 → レベル3」とステップアップ。

-

レベルが上がるごとに「特別なシール」「好きなおやつ」などご褒美を設定するとさらに効果的。

👉 数字での達成が見えるので、モチベーションが長続きする。

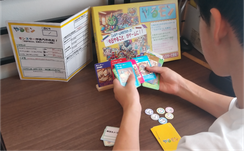

③ コレクション方式

-

勉強が進むたびに「シール」や「カード」をゲット。

-

一定数たまると「新しいキャラクター」が手に入る仕組み。

👉 集める楽しさが、習慣化の強力な原動力になる。

④ クエスト方式(やるモン方式)

-

「今日のやること」を「クエスト」に見立てる。

例:-

英語ワーク → 「エイゴニンジャーを倒せ!」

-

算数ドリル → 「マスマスターを攻略!」

-

-

終えたら「クエストクリア!」と記録する。

👉 勉強が「敵を倒す冒険」に変わるので、楽しみながら達成できる。

⑤ ボードゲーム風マップ方式

-

1マスずつ進めるマップを作り、勉強したらコマを1つ進める。

-

ゴールまで進むと「宝箱(ご褒美)」がある。

-

途中で「休憩マス」や「ボーナスマス」を作るとワクワク感アップ。

👉 進んでいる実感が目に見えるので、続けやすい。

5.まとめ

勉強のやる気は「見える化」で大きく変わります。

カレンダーやチェックリスト、ポイント制など、家庭でできる工夫はたくさんあります。

小さな成功体験を積み重ねられる仕組みが、子どものモチベーションを継続的に支えてくれるのです。